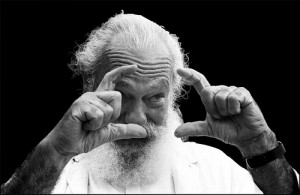

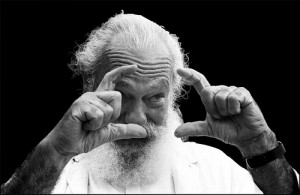

Un dialogo padre-figlio aperto, intenso; una riflessione sincera sul senso della vita e della morte. Arriva sugli schermi italiani La fine è il mio inizio, tratto dall’omonimo libro di Tiziano e Folco Terzani, uscito dopo la scomparsa del grande giornalista fiorentino. Diretto dal tedesco Jo Baier, vede protagonisti due attori d’eccezione: Bruno Ganz nei panni di Tiziano; Elio Germano in quelli di Folco, che del film, girato all’Orsigna, la casa di famiglia in Toscana, è co-sceneggiatore: «All’inizio non avrei mai immaginato che il libro potesse trasformarsi in un film; viene raccontata la vita di mio padre, con le guerre, le rivoluzioni… una parte importante della storia del secolo scorso, qualcosa di difficile da rendere in una pellicola, inimmaginabile. Mi erano state fatte alcune proposte, che però non mi convincevano; quando invece il produttore tedesco Ulrich Limmer mi ha detto che, colpito dal libro, aveva in mente di farne un film in forma di dialogo, un puro dialogo tra un padre e un figlio, senza flashback, l’idea mi è subito piaciuta. Anche perché, quando si parla di tematiche e situazioni di rilievo, o lo si fa con scenari e mezzi enormi, hollywoodiani, o lo si rende con niente, col minimalismo totale. Allora mi son detto, proviamo, forse è il modo migliore per far passare delle idee e non delle azioni, e abbiamo scelto di mettere al centro proprio il rapporto con la vita e la morte».

Un dialogo padre-figlio aperto, intenso; una riflessione sincera sul senso della vita e della morte. Arriva sugli schermi italiani La fine è il mio inizio, tratto dall’omonimo libro di Tiziano e Folco Terzani, uscito dopo la scomparsa del grande giornalista fiorentino. Diretto dal tedesco Jo Baier, vede protagonisti due attori d’eccezione: Bruno Ganz nei panni di Tiziano; Elio Germano in quelli di Folco, che del film, girato all’Orsigna, la casa di famiglia in Toscana, è co-sceneggiatore: «All’inizio non avrei mai immaginato che il libro potesse trasformarsi in un film; viene raccontata la vita di mio padre, con le guerre, le rivoluzioni… una parte importante della storia del secolo scorso, qualcosa di difficile da rendere in una pellicola, inimmaginabile. Mi erano state fatte alcune proposte, che però non mi convincevano; quando invece il produttore tedesco Ulrich Limmer mi ha detto che, colpito dal libro, aveva in mente di farne un film in forma di dialogo, un puro dialogo tra un padre e un figlio, senza flashback, l’idea mi è subito piaciuta. Anche perché, quando si parla di tematiche e situazioni di rilievo, o lo si fa con scenari e mezzi enormi, hollywoodiani, o lo si rende con niente, col minimalismo totale. Allora mi son detto, proviamo, forse è il modo migliore per far passare delle idee e non delle azioni, e abbiamo scelto di mettere al centro proprio il rapporto con la vita e la morte».

E si è subito posta la questione della scelta degli attori…

Sì, infatti. Io avevo visto Bruno Ganz nel film La Caduta, e mi era piaciuto molto. Ganz si è subito mostrato interessato, e quando ha sentito che non ci sarebbero stati flashback, si è convinto immediatamente; era una vera sfida per lui.

E per il tuo ruolo?

Inizialmente per il ruolo del figlio non si sapeva; poi è venuto fuori il nome di Elio Germano, che non conoscevo; l’ho incontrato a Roma e mi è stato subito simpaticissimo. Ma una volta arrivato all’Orsigna, per le riprese, non ero granché convinto, per dir la verità; mi piaceva molto come persona, ma non capivo bene come lavorasse. Ha un modo di recitare talmente minimale, che quasi non vedi cosa sta facendo. Invece poi, sullo schermo, è di un’intensità, di una precisione, di un bravura incredibili.

Come si sono svolte le riprese?

La troupe è stata da noi per un mese abbondante e io sono stato tutto il tempo con loro; ero davvero preso, poiché si trattava di qualcosa che avevo vissuto intensamente. Ho assistito con attenzione, volevo seguire, perché era qualcosa di estremamente vicino alla realtà, per di più riprodotta solo pochi anni dopo che era avvenuta, e che io conoscevo benissimo. A volte non resistevo proprio, sentivo il bisogno di dire la mia.

Certo, chi più di te, che hai vissuto accanto a tuo padre il suo ultimo periodo e il momento in cui se n’è andato…

Sì, infatti. C’è il discorso della morte… bisognava capire se si può morire con serenità; e questa era una fonte di discussione… Il quesito era se il mio babbo aveva in qualche modo indossato una maschera coraggiosa, per affrontare questo passaggio, o se veramente era convinto che la morte non poneva alcun problema. E credo che ne siamo usciti molto bene, perché la fine è forse la parte più bella del film, sicuramente la più importante. Per me il film è come una freccia, non importa quali venti tirino, ma alla fine deve colpire il segno, che per me – e anche il libro l’ho interpretato così – è proprio alla fine: sono convinto che tutto si gioca sul come una persona riesca ad arrivare al momento della morte, e se abbia veramente capito qualcosa che la rende tale da non far più paura. Si tratta di riuscire a re-interpretare la cosa più spaventosa che ci sia. Insomma, la freccia doveva arrivare lì, e la fine davvero coglie almeno un po’ di questa sensazione; è molto difficile ribaltare un «mostro» del genere, ma si percepisce, si respira nell’aria questa immensità in cui non ci sono più il bene e il male. E quella è proprio una bella scena. Insomma, alla fine, secondo me, ne siamo usciti molto bene.

Sì, infatti. C’è il discorso della morte… bisognava capire se si può morire con serenità; e questa era una fonte di discussione… Il quesito era se il mio babbo aveva in qualche modo indossato una maschera coraggiosa, per affrontare questo passaggio, o se veramente era convinto che la morte non poneva alcun problema. E credo che ne siamo usciti molto bene, perché la fine è forse la parte più bella del film, sicuramente la più importante. Per me il film è come una freccia, non importa quali venti tirino, ma alla fine deve colpire il segno, che per me – e anche il libro l’ho interpretato così – è proprio alla fine: sono convinto che tutto si gioca sul come una persona riesca ad arrivare al momento della morte, e se abbia veramente capito qualcosa che la rende tale da non far più paura. Si tratta di riuscire a re-interpretare la cosa più spaventosa che ci sia. Insomma, la freccia doveva arrivare lì, e la fine davvero coglie almeno un po’ di questa sensazione; è molto difficile ribaltare un «mostro» del genere, ma si percepisce, si respira nell’aria questa immensità in cui non ci sono più il bene e il male. E quella è proprio una bella scena. Insomma, alla fine, secondo me, ne siamo usciti molto bene.

Cosa vorresti che arrivasse al pubblico? È questa freccia scoccata, la capacità di raffrontarsi con la morte?

Sì, è la possibilità di vivere una vita talmente completa, che la fine diventa una celebrazione, più che una perdita. Direi che è proprio qui il punto: questo senso di un cerchio che si chiude; non è qualcosa che si è spezzato, è un completamento. Riuscire a comunicare ciò, e anche il divertimento di una vita, l’essere riusciti a far ciò che si desiderava, è importante. Un concetto che nel libro emerge molto bene e che anche qui è ben evidenziato.

Che differenza cogli tra libro e film?

Devo dire che il film offre tutto un aspetto emotivo che il libro non ha, pur tenendo presente i limiti dovuti al fatto che la sceneggiatura sono 90 pagine e il libro quasi 500. Il rapporto tra padre e figlio qui è molto più forte; il legame tra noi due risalta di più, si sente di più la parte emotiva, familiare. Ci sono anche parecchie scene che non appaiono nel libro; tutte vere, ma che non avevo messo nel testo, dove avevo inserito, molto rigorosamente, solo ciò che era stato registrato; tra queste scene anche un grosso litigio tra me e mio padre, che son riuscito a ricostruire precisamente. E inoltre emerge anche una bellissima natura, che è quasi un personaggio nel film.

Devo dire che il film offre tutto un aspetto emotivo che il libro non ha, pur tenendo presente i limiti dovuti al fatto che la sceneggiatura sono 90 pagine e il libro quasi 500. Il rapporto tra padre e figlio qui è molto più forte; il legame tra noi due risalta di più, si sente di più la parte emotiva, familiare. Ci sono anche parecchie scene che non appaiono nel libro; tutte vere, ma che non avevo messo nel testo, dove avevo inserito, molto rigorosamente, solo ciò che era stato registrato; tra queste scene anche un grosso litigio tra me e mio padre, che son riuscito a ricostruire precisamente. E inoltre emerge anche una bellissima natura, che è quasi un personaggio nel film.

Paola Babich collabora a Popoli, rivista internazionale del Centro San Fedele.