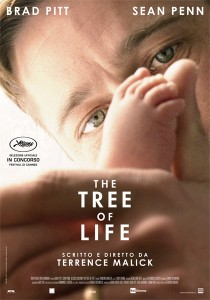

The tree of life: un film visionario, ambizioso, ma irrisolto, difficilmente decifrabile per molti, apprezzabile, forse, solo in una ristretta nicchia di cinefili, amanti della filosofia heideggeriana e coinvolti nel pessimismo cosmico leopardiano. Ho visto, tra i venticinque spettatori in sala, parecchi alzarsi ed uscire, indispettiti ed increduli, dopo una mezz’ora di immagini e suoni allo stato puro. Io, invece, sono rimasto tenacemente incollato alla poltrona, alla Vittorio Alfieri, onde poter esprimere un giudizio serio e motivato.

The tree of life: un film visionario, ambizioso, ma irrisolto, difficilmente decifrabile per molti, apprezzabile, forse, solo in una ristretta nicchia di cinefili, amanti della filosofia heideggeriana e coinvolti nel pessimismo cosmico leopardiano. Ho visto, tra i venticinque spettatori in sala, parecchi alzarsi ed uscire, indispettiti ed increduli, dopo una mezz’ora di immagini e suoni allo stato puro. Io, invece, sono rimasto tenacemente incollato alla poltrona, alla Vittorio Alfieri, onde poter esprimere un giudizio serio e motivato.

Confesso di aver, a volte, lottato contro un certo calo di palpebre, specie all’inizio, dove pur si resta affascinati ed abbagliati dalle immagini straordinarie, sfolgoranti, girate con una fotografia veramente superba. Ma mi chiedevo anche, ogni tanto, se stavo assistendo ad un film, anche se poco convenzionale -specie dopo l’esperienza onirica di “La sottile linea rossa”- o piuttosto a spezzoni di documentari della BBC sull’origine del cosmo o del National Geographic sulle forze della natura. Si fatica un poco ad inserire il prologo nella vicenda susseguente, sulla durezza della vita di un adolescente texano, oberato dalla presenza di un padre malato di sogni americani anni Cinquanta, insicuro di sé, nevrotico, pieno di dubbi su tutto e tutti, minato da un individualismo estremo.

Mi sembra però che il senso della vita, quale scaturisce dal film, sia solo quello di Malick, inserito in una cosmogonìa molta yankee, visivamente resa con immagini rutilanti e caleidoscopiche, ma insoluto; pare quasi che il regista rimanga imprigionato nella sua crisi mistica, disvelata mediante audiovisivi affascinanti, in una specie di Amarcord texano, angosciato e malinconico, forse anche autobiografico. Il risultato è che, spesso, non c’è più cinema, non so se volutamente o meno. Ho provato una certa nostalgia del Malick dei films precedenti, che già in “La sottile linea rossa” iniziava a divenire abbastanza indigesto. La famiglia texana, ferita a vita ed oltre di essa dalla morte di uno dei figli, è inserita in un mythos cosmogonico, diviene cosmocentrica, ed ogni particolare ha riferimenti simbolici nell’universale e viceversa.

Ripeto, alla fine, il prologo e l’epilogo, quest’ultimo un po’ troppo modello New Age, sono difficoltosi da incastrare nella vicenda terrena, tra filosofia, scienza, religiosità, misticismo, estasi visive e sonore, tra Mahler e Bach, nello snodarsi di un infinito spazio-temporale; l’epilogo risulta freddo, l’inizio troppo perfetto. Pare quasi, in alcuni passaggi, che Malick si sia prefisso di rubare al Creatore i segreti della Vita e della Morte, in un Requiem prolisso, dedicato ad Eros e a Thanatos nel contempo. Nella stiva della nave, pesa troppa zavorra filosofica, si vuole entrare, operazione quanto mai ardua, nella dimensione del transumano, per narrarlo in qualche modo.

La particolare vicenda terrena è chiaramente solo un alibi, un accidens, per elaborare, con un manierismo a volte iperbolico, un film antinarrativo per eccellenza; a volte è talmente malickiano da parer scritto da un regista che si diverta a fare, di Malick, una parodia. Le persone si inscrivono sullo sfondo di una natura e di paesaggi umanizzati refrattari e stranianti, indifferenti all’essere umano, in uno stridente contrasto con il dramma e la tragedia dello spirito. Metafisica e trascendenza cercano di dispiegarsi e disvelarsi, tra frasi spezzate, invocazioni, in un vortice di suoni ed immagini; mi hanno ricordato i sublimi tentativi di Dante di rendere, con lo scritto, il senso mistico del suo Paradiso, nel tentativo di creare almeno una vaga idea di ciò che è puro spirito, di rendere fisica la metafisica ed immanente la trascendenza.

Il filosofo sopravanza il regista, tra riflessioni teoriche che paiono dialoghi e monologhi, tratti dallo Zibaldone o dalle Operette Morali leopardiane. Voci fuori campo, angosce ed ansie di frasi solo accennate, sussurri e grida, rimangono come tracce “sporche” della registrazione di un atroce e terribile disorientamento. Io ritengo che questo ultimo film di Malick, che ha pure suscitato mistiche ed estatiche recensioni di approvazione e di plauso, rimanga un film sperimentale, un dibattito silenzioso sulla Vita e la Morte, dall’inizio alla fine dei tempi, dove l’esilissima trama si snoda tra analogie, lampi, allusioni, ellissi, cose non dette o mai fatte. Il critico cinematografico di “El Mundo” si è chiesto se il film sia una bufala o un capolavoro; qui, secondo lui, Malick si è irrimediabilmente ammalato di se stesso, senza speranze di guarigione.

Io sono uscito al mondo fracassone e becero, dopo quasi due ore di proiezione, stordito, perplesso e dubbioso. Credo che il film lasci nell’animo un segno indelebile e che non possa essere catalogato frettolosamente, come una qualsiasi altra opera del suo genere. Deve essere metabolizzato lentamente, mediante lunghe e reiterate riflessioni. Ho trovato, infine, del tutto fuori parte Brad Pitt, con quel viso da bamboccione americano, nel rappresentare quella particolare figura paterna; erano straordinari, invece, i bambini, specie quello che poi morirà. Fuori parte anche Penn, con quel suo viso tagliato con l’accetta, mentre era veramente splendida Jessica Chastain, l’attrice che impersonava la moglie-madre.

“The tree of life” ha vinto la Palma d’oro a Cannes, proprio ieri; non esprimo giudizi in merito, ma, forse, il volgo disperso che nome non ha avrebbe compreso meglio il trionfo dell’ultima opera dei fratelli Dardenne; o forse anche, perché no, dell”Habemus Papam” di Moretti.

Franco Bifani ha insegnato Lettere in istituti medi e superiori dal 1968 al 2003. Da quando è in pensione si dedica essenzialmente alle sue passioni: la scrittura, la psicologia e il cinema.